来源:野望BOOK 2024年4月1日

王家卫最爱的小说作者普伊格,除了读者熟悉的代表作《蜘蛛女之吻》以外,其另一部作品《红唇》(英译名Heartbreak Tango)也终于再度拥有了崭新的中文译本(与上一个中译本之间隔了33年!)

《红唇》

野spring | 广西师范大学出版社

2024.4

《红唇》被王家卫电影的研究者公认为是《阿飞正传》的文学母本,而张国荣在电影中饰演的男主角旭仔,正是小说中的浪子胡安·卡洛斯的香港版本。他们一样的俊美,一样令女人不可自拔,一样看似多情实则无情,永远悬而未决,永远漂浮如无脚鸟。而同样的,他们俊美的面庞之上,也总是带着一丝死亡的阴影。

所以美是一种诅咒吗?那么,爱呢?

幸好我们有电影与文学,令一切不安与不幸变为永恒:人在欲望中受困,在爱里受苦,最后在艺术中与之通通和解。如同《红唇》这部小说,开头是一场死亡,结尾是另一场死亡。而中间是欲望浓烈的气味和你来我往的舞步纷纷,如同卡瓦菲斯的诗句——“我们躺过的床是何等华丽,我们赋予我们的肉体何等的快乐……那些日子的回声又来到我身边,好像是我们享受过的年轻生命的火焰。”

《阿飞正传》也是这样一部燃烧年轻生命来制造火焰的电影啊。是写也写不完的长信,今天适合重读。

以下的评论文章出自《王家卫的电影世界》,文本有删节与小部分改动,由出版方授权摘录。

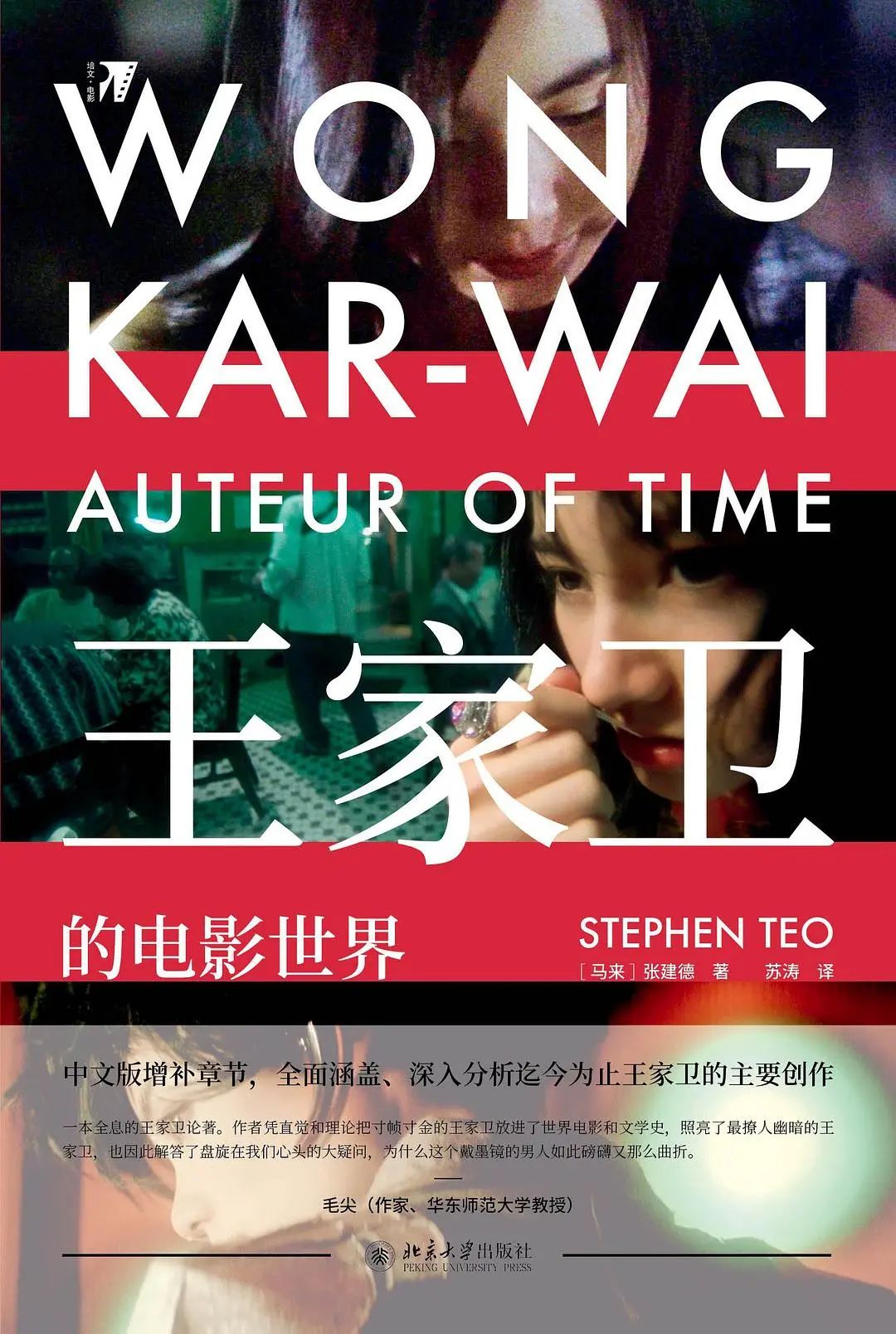

《王家卫的电影世界》

作者:[马来]张建德

译者: 苏涛

出版社: 北京大学出版社

《阿飞正传》实际上是王家卫首部表现人物情绪的影片,人物压倒了故事。这种情绪让人物漂流在忧郁之海,沉浸在精神倦怠之中。

影片的大部分内容发生在夜晚,其场景包括空荡荡的楼梯、门廊,被街灯投下清晰阴影的小巷,一个犹如暗夜中的灯塔般发光的空电话亭(刘德华将在这里等候苏丽珍的电话)。主人公的时间都花在等待永远不会到来的恋人上。

而主角旭仔(张国荣)最喜欢的身姿,显示了他没有方向感的存在:要么斜靠在椅子上,要么倚在床上。即便是在同苏丽珍和露露卿卿我我的场景中,导演也没有展示他如何主动求欢,而是表现他在一番云雨之后俯卧在床上的样子。刘德华饰演的警员改行做了海员,他曾告诉旭仔,自己想“去外面看看”;相较之下,旭仔只想漫无目的地游荡。

《阿飞正传》描绘了人生有限的可能性之一。我们可以想象,苏丽珍在她的余生里收集可乐瓶子,给球票盖章,而我们只能以同情之心祝她过得更好一些。仿佛只有放弃她的爱人,以及想象中他所能提供的让内心更加充实的可能性,她才肯向视野日渐狭隘的生活低头,并且坠入生活的深渊。

同样,露露也被囚禁在没有其他可能性的生活之中。露露在球场小卖部遭遇苏丽珍时,愤怒地抓着铁丝网。对观众来说,这两个女子显然都处在某种精神的监牢之中,和真的监牢一样沉闷、局促。

在《阿飞正传》中,我们能看到且听到拉丁美洲的印记:破旧的旅馆和小餐馆、污秽的走廊和楼梯、妓女和醉汉,无数拉美情调的配乐,“红番吉他”慵懒的吉他声。这些元素的应用正是王家卫热爱阿根廷作家曼努埃尔·普伊格的小说,以及一切与拉丁美洲有关的东西的结果。

普伊格的小说显然让王家卫产生了共鸣,值得一提的是,第一个将普伊格的《红唇》(英文译名为Heartbreak Tango)交给王家卫阅读的人正是谭家明。根据谭家明的说法,王家卫立刻被这本书吸引,并由此尝试“掌握这部小说的节奏”。

《阿飞正传》可被视为对《伤心探戈》的松散改编,这部随着时间推移而展开讲述的小说,通过十多个视角或人物,以书信、剪报、日记条目、警方报告、独白、对话,甚至一本相册的形式完成叙事。

普伊格的小说《红唇》围绕浪子胡安·卡洛斯展开。这个异常俊美的男人,在他家乡的小镇上轻而易举地赢得了数名女子的芳心。但是,胡安·卡洛斯患有肺病。小说开头,年仅29岁的主人公已经死了,而他的旧情人内妮则在忏悔。通过内妮写给胡安·卡洛斯母亲的悼念信,我们得知,内妮虽已为人妇,但一直对胡安·卡洛斯念念不忘。

故事随着时间的流逝继续发展,一段一段地讲述胡安·卡洛斯与内妮(她在一家廉价商店当包装工)、玛贝尓(一个教师)、埃尔莎(一个寡妇)、他的妈妈和占有欲极强的妹妹塞莉纳之间的关系。

在以意识流的方式表现人物思想方面,《阿飞正传》与《红唇》一样,都是颇具实验性而又细致入微的。胡安·卡洛斯就是张国荣饰演的旭仔的原型,内妮和玛贝尔的影子分别体现在苏丽珍和露露身上。影片亦展现出对小说中描述的日常生活之呈现(细节上略有不同):夜晚街头的漫步、流动的对话、人行道、有轨电车、酒吧和卧室。

但真正让影片与这部小说联系在一起的,还是张国荣饰演的浪子。在一封信中,内妮提及她的孩子不断纠缠她的问题:

“‘妈妈,在这个世界上,你最爱的是什么?’我立刻想到一件事,但我当然不能说出来,那就是胡安·卡洛斯的脸。因为在我这一生中,还从没看到有什么东西像他的脸那么可爱,愿他安息!”

王家卫不仅在很多场景中以特写呈现张国荣的脸,而且有一两场戏,张国荣/旭仔在梳理油光铮亮的头发时,还要对着镜子凝视自己漂亮的面庞。他在片中宣泄般地展示着自己的面孔。事实上,这也是他主演的最令人难忘的一部影片。旭仔和露露首次肌肤之亲之后发生在卧室里的一场戏,充分强调了旭仔对自己美貌的意识。露露问道:“我们还会不会再见面?”然后给他留下自己的电话号码。

看到旭仔对此无动于衷,露露佯怒,威胁要用硫酸泼他的脸。“别跟我讲这样的话!”旭仔答道,几乎要对她动粗。旭仔俊秀的面孔,犹如磁铁一般吸引女性向他靠近。内妮说胡安·卡洛斯“能让女人神魂颠倒,因为他长得漂亮”。然而,和胡安·卡洛斯一样,旭仔也只爱自己。纳喀索斯(Narcissus)令女性魂不守舍,而他自己却身患重病——自恋便是病态自我的一种体现。

“他终其一生都在追求女人。我想不明白的是,她们为什么不怕被传染。”《红唇》中的玛贝尔曾说过这样一句话,她指的是胡安·卡洛斯的结核病。

王家卫尽管并未将旭仔描绘成病人,但在那些香港场景中,旭仔的表现——永远躺在床上——几乎与肺病患者别无二致。胡安·卡洛斯真的身患致命病症,旭仔的病则是心理上的,并通过“自恋的自我”(narcissistic ego)表现出来。

德勒兹写道,这个自恋的自我“不仅与一种本质的创伤不可分割,而且与无处不在的伪装和移置不可分割,构成了自我的变异。这个自我是其他面具的面具,是隐藏在其他伪装之下的伪装”。换言之,旭仔的自恋表现为遭受创伤的自我,它是一副面具,其下掩盖着另一副断裂的面具,其本质“不过是时间的纯粹和虚空的形式,与其内容相分离”。

旭仔遭受着由弗洛伊德式的俄狄浦斯情结(与生母取得联系的愿望)引发的身份危机之苦,在某种意义上,它正源自这种“时间的纯粹和虚空的形式”。德勒兹解释道:“时间的虚空和混乱,连同其严密的形式和凝滞的秩序、压倒式的一体性,及不可逆的序列,正是死亡本能。”

旭仔断裂的自我极好地体现于他不断讲述的那则无足鸟的寓言,它只能不停在风中飞,直到死去——事实却是,这只鸟飞不到任何地方,正如《红唇》中的浪子,在小说一开头就已经死了。鉴于张国荣也同样早逝,旭仔这个人物不断展示其自恋般的热情,便显得格外辛酸——如果我们认为这个角色就是张国荣的一副充满自恋的面具,那么,悖谬的是,它展示了张国荣混乱的自我,而非将其隐藏起来。

这就是王家卫作为擅长指导演员的导演(a director of actors)所使用的技巧,它令《阿飞正传》可以凭自身情感的动力自行发展,尽管他借用了《红唇》的人物和情境。王家卫根据演员的情感驱力重新诠释了《红唇》。用一个比喻的说法就是,张国荣/旭仔和苏丽珍、露露跳了一支“伤心探戈”,就像胡安·卡洛斯与内妮、玛贝尔共舞一样。这些女性总是被旭仔/胡安·卡洛斯吸引,但普伊格所设定的社会语境,将主人公放置在“一个爱说闲话的、令人作呕的恶毒的小城”,而王家卫的人物则形同行尸走肉,梦游般地穿梭于热带的都市景观,陷入由不忠的爱人带来的痛苦(就这一点而言,拉丁爵士乐《背叛》就是对这些女性的贴切颂歌)。

王家卫极善于拿捏普伊格小说结构中那些看上去不相关的元素之间的微妙关联。他做到这一点是通过对下述两点的结合,即独白式对话,以及允许人物在没有情节结构主线的情况下拥有自己的情感空间:

由于很少有人会注意故事讲述的方法,我想改变一下关于影片结构的观念,让观众猜不到接下来会发生什么。我觉得这种意外非常重要。

当时还是一名年轻导演的王家卫,已有能力完成这样一部完全由人物而不是故事塑造的影片,并且在大牌明星的通力合作(标志着导演有能力对创作施加自己的影响)下,《阿飞正传》成为一部成就非凡的影片。影片的素材或许是薄弱的,但王家卫却依照其文化和美学的范式,拍出了这部出色的影片。普伊格以一种出人意料的反向作用影响着王家卫,因为他的小说是其热爱电影的产物,他的小说有很多地方指涉经典好莱坞电影,他构建人物对话的那种杂乱的、省略的方式,与其说是意识流,不如说更像电影跳切那种不连贯的节奏。

虽然王家卫是《阿飞正传》当仁不让的作者,但合作者的创造性投入亦不可忽略。《阿飞正传》的剪辑师是谭家明——王家卫以编剧身份加入电影界时的导师。据谭家明所说,最初张叔平剪了几场戏,但王家卫并不满意,并请谭家明来看一看。于是,谭家明继续剪辑该片,从影片的混乱无序中理出一条清晰的线索。

杜可风按照王家卫无剧本创作的方式,每场戏都会从不同的角度拍摄多次,累积了数万英尺的胶片素材。谭家明要做的,就是对其分类整理。在谭家明看来,他对影片的贡献在于开场和结尾的那些镜头。在没有拍摄台本,甚至没有完整剧本的情况下,他要选出开场戏(摄影机跟拍旭仔走进体育场小卖部,与苏丽珍邂逅)的镜头:

旭仔是个粗鲁的人,精力充沛、活力十足。追求女孩子的时候,他会非常直接。因此,正如观众所看到的那样,从一开头就没有拐弯抹角。也就是说,我帮助他组织影片的结构,分解这些镜头。

至于影片最后那个未经剪辑的长镜头,即梁朝伟坐在阁楼的床边修剪指甲,然后起身穿上外套,从桌子上拿起一沓钞票放进上衣内侧口袋,还把一副扑克塞进马甲的口袋,将手帕叠起来,最后梳头,关灯离开。谭家明说,这场戏最初的作用类似于预告片,表明梁朝伟将是担纲下集的明星。现在看来,这场戏已成为影片不可或缺的一部分。

梁朝伟的出场或许并非影片意义的最终“显现”(epiphany),但它契合了影片的内在情绪和“阿飞症候”——一种沉溺于自我的症候。孤独的个体、迷人的魅力(有着铮亮的头发和俊秀的面孔),都让人想起普伊格小说中那些(通常在女人心中)作为飘忽不定的记忆的年轻俊男;或者他可能是旭仔在一部失落的博尔赫斯式小说中的二重分身。无论如何,梁朝伟在《阿飞正传》中的存在是光彩夺目的,犹如一个散发出近乎神秘的光芒的灯塔。梁朝伟本人也认为这是他最出色的表演。

梁朝伟在银幕上总共出现了三分钟,他尽其所能,让自己的表演伟大。他用自己的面部和身体表演:坐下,起身,把东西装进口袋,梳头,弹一下烟灰,离去。这个场景的伟大之处或许源自这个人物所制造的潜能,这种潜能永远不会实现,而我们今天所拥有的、所看到的,必将被永远珍视下去。《阿飞正传》的下集是世界上失落的伟大影片之一,此中有着被永远铭刻在这最后一场戏的伤心。